開咬は、咀嚼や発音の困難、顎関節症へのリスク、そして何よりもコンプレックスによる自信の喪失をもたらすことがあります。開咬の基礎知識からそのリスク、そして予防や治療の重要性についてご説明します。

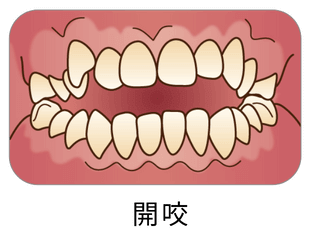

開咬とは何か?

開咬は、上下の前歯が正しく咬み合わない状態を指します。これには前歯だけが開いている前方開咬と、側方歯も含めた全体的な開咬があります。この状態は、顎の骨格異常、指しゃぶりやペン咬みなどの悪い習慣、あるいは遺伝的な要因によって引き起こされることがあります。

開咬の原因は様々で、子供の頃の指しゃぶりや舌の癖、異常な咬み合わせ、あるいは遺伝的な要因などがあげられます。単に見た目の問題だけではなく、咀嚼(そしゃく)や発音の困難、歯や顎への過剰なストレスなど、口腔内および全身にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。

開咬の原因は様々で、子供の頃の指しゃぶりや舌の癖、異常な咬み合わせ、あるいは遺伝的な要因などがあげられます。単に見た目の問題だけではなく、咀嚼(そしゃく)や発音の困難、歯や顎への過剰なストレスなど、口腔内および全身にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。

開咬の治療には、矯正や、場合によっては外科手術が含まれることもありますが、患者さんの年齢や程度によって異なります。適切な治療により、改善することが可能です。

開咬がもたらす様々なリスク

開咬は上下が噛み合っていないため、見た目の問題だけでなく、多くの機能的なリスクも伴います。

1. 咀嚼(そしゃく)能力の低下

噛みあっていない状態なので、しっかり噛めません。そのため、食べ物を効率的に咀嚼することが難しく、消化不良や栄養吸収の問題に繋がることがあります。

- 上下の前歯が適切に接触しないと、食べ物を細かく砕くことが難しいです。

- 咀嚼不良は消化不良や栄養吸収の問題に繋がる可能性があります。

2. 発音の問題

前歯が接触しないため、特定の音、特に「さ」「し」「す」「せ」「そ」の発音が正確に行えないことがあります。

- 前歯が接触しないと、摩擦音や破裂音などの特定の音の発音が正確に行えない場合があります。

- 正確な発音が出来ないために、相手が言葉を聞き取りにくいなど、コミュニケーションに支障をきたすことがあります。

3. 顎関節症への影響

開咬は顎関節症のリスクを高める可能性があります。

- 開咬は、顎関節に不自然な負荷をかけ続けます。特に食事の時に顎をずらして噛んでいると、顎に痛みが出たり、顎がずれてしまって顎関節症のリスクを高める可能性があります。

4. 歯の摩耗と損傷

不自然な咬合は、正常でない箇所での噛み合わせとなり、摩耗や損傷を引き起こす可能性があります。顎関節にも負担をかけ、顎関節症のリスクが高まります。

5. 歯周病と虫歯

- 不適切な咬み合わせは、歯周病や虫歯のリスクを高める可能性があります。

- 正常に上下が接触しないため、セルフケアがしにくく口腔内に汚れたたまったままになり、プラークの中の細菌が増えることがあります。

6. 心理的・社会的な影響

- 開咬は、見た目のコンプレックスを招き、自尊心に影響を及ぼすことがあります。

- 美容的な懸念から自信の喪失や社交上の問題を引き起こすことがあり、特に若年層においてはその影響が大きいことがあります。

これらのリスクは、不正咬合の程度や個人の生活習慣によって異なりますが、異常に気づいた場合は、早めに診断を受け、適切な治療を検討することが重要です。

開咬の影響と歯の健康へのリスク

不正咬合は、歯の健康にも多くの悪影響を及ぼします。

1. 歯の摩耗

正しく咬み合わない歯は、食事で噛む度に不自然な位置で接触することが多く、これが一部分に過度な摩耗を引き起こすことがあります。

2. 歯周病のリスク増加

開咬による不適切な噛み合わせは、歯茎への過剰な圧力や歯磨きが十分に行えずプラークや歯石がたまった状態になり、歯周病のリスクが高まります。

3. 二次的な虫歯のリスク

噛み合わせが悪くうまく噛めないことで、咀嚼効率の低下を起こすことにより、食べ物が口内に長く残り、虫歯のリスクが高まる可能性があります。

開咬は見た目が気になる?

1. 開咬の見た目への影響

開咬は患者さんの外見にも大きな影響を与え、その結果、見た目のコンプレックスによって社会生活に影響を及ぼすことがあります。

口が閉じにくくなる

- 前歯が噛み合わないため、口を閉じても歯の間に隙間ができ、唇が閉じにくいことがあります。

- 「いつも口が半開きになっている」といった印象を与えてしまうことも。

横顔のバランスが変わる

- 開咬の影響で口元が突出して見えることがあり、横顔のEライン(鼻先と顎を結ぶライン)に影響を与えることがあります。

発音が不明瞭になる

- 前歯が閉じないと、特定の音が発音しにくくなり、話し方に影響が出ることもあります。(例:「サ行」や「タ行」が発音しづらい)

笑顔が不自然に見える

- 笑ったときに隙間が目立つため、「自然な笑顔が作りにくい」と感じる方もいます。

2. 自信の低下と心理的影響

見た目のコンプレックスは、ご本人の自信の低下に直結し、これが社交や職場でのコミュニケーションに悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、若年層では、このような外見の問題が学校生活や友人関係に影響を及ぼすことがあります。

開咬の予防と管理

開咬は適切な対策を講じることで管理が可能ですが、不正咬合になる前の予防が最も重要です。

1. 早期発見と予防策

乳幼児期に定期的に健診を受けることは、将来不正咬合になるリスク要因を早期に発見し、予防策を講じる上で大変重要です。指しゃぶりやペン咬みなどの悪い習慣は、可能な限り早期に改善しましょう。

2. 開咬の矯正治療オプション

担当医は、不正咬合の程度に応じて様々な治療オプションを提供できます。これには矯正装置の使用や、場合によっては外科手術も含まれます。

3. 正しい口腔ケアの習慣

毎日の歯磨きを適切に行うことは、開咬に伴う様々なリスクを最小限に抑える上で重要です。定期的な健診と適切な毎日の口腔ケアが、顎関節症や虫歯、歯周病などの問題の発生を防ぐ助けとなります。

開咬の原因と対策

- 幼少期の指しゃぶりや舌の癖 → 長期間の指しゃぶりや、舌を前に押し出す癖(舌突出癖)があると、前歯が開いた状態になりやすくなります。

- 口呼吸の習慣 → 口で呼吸をする癖があると、舌の位置が下がり、正常な噛み合わせの成長が妨げられることがあります。

- 遺伝的要因 → 家族に開咬の人がいる場合、遺伝の影響で同じような歯並びになりやすいです。

- 顎の発育異常 → 骨格の成長に問題があると、歯が正しく噛み合わず、開咬が発生することがあります。

| 原因 | 具体例 | 対策 |

|---|---|---|

| 指しゃぶり | 幼少期の指しゃぶり習慣 | 指しゃぶりを早期にやめさせるための教育やサポート |

| 舌の癖 | 舌で前歯を押す癖 | 正しい舌の位置を習慣づけるための訓練 |

| 遺伝的要因 | 家族の中に開咬の者がいる | 定期的な健診と早期治療の検討 |

| 不適切な口腔習慣 | ペン咬み、爪咬み | これらの習慣を改善するための意識づけ |

開咬の治療法と治療法別のメリット

aa

1. 矯正治療

ワイヤー矯正・裏側矯正

- ブラケットとワイヤーを使って、歯を正しい位置に動かします。

- 開咬の程度によっては、顎間ゴム(ゴムかけ)を併用することで噛み合わせを改善できます。

インビザライン(マウスピース矯正)

- 軽度の開咬なら、インビザラインで治療可能な場合も。

- 透明で目立ちにくいため、見た目が気になる方におすすめ。

| 治療法 | 説明 | メリット |

|---|---|---|

| ワイヤー矯正 | 歯を正しい位置に動かすためのブラケットやワイヤー | 効果的で持続的な改善が期待できる |

| 外科手術 | 顎の位置を調整する手術 | 重度の開咬にも対応可能 |

| マウスピース矯正 | 透明なアライナーを使用して歯を動かす | 見た目に目立たず、取り外しが可能 |

| 舌の訓練 | 正しい舌の位置を覚えるための訓練 | 自然な方法での改善 |

2. 舌や口の癖の改善

- 舌を正しい位置に保つトレーニング(MFT: 口腔筋機能療法)を行うことで、開咬の進行を防ぐことができます。

- 口呼吸を鼻呼吸に改善することも重要。

まとめ

開咬は単なる美容上の見た目問題ではなく、歯が噛み合っていないことから起こる機能的な問題や心理的なコンプレックスの影響も伴います。適切な予防策と早期治療により、開咬によるリスクを減らし、患者さんの生活の質を向上させることが出来ます。

- 軽度の開咬なら矯正治療で改善可能!

- 舌の癖や口呼吸の改善も大切!

- 重度の場合は外科手術が必要なことも!

不正咬合に気づいた場合は、早めに専門家への相談をお勧めします。

医療法人真摯会

医療法人真摯会