子供の床矯正とは何か、いつまでできる治療法なのか、保護者の方は気になる点でしょう。床矯正(しょうきょうせい)について詳しくご紹介いたします。

子供の床矯正とは?

床矯正(しょうきょうせい)はお口に取り外し式の装置を入れて「顎を広げて」歯をきれいに並べる治療法です。主に顎の骨が成長途中の子供に使用されます。

特徴:

- 乳歯と永久歯が混在する時期(混合歯列期)に行うことが多い

- 顎の成長をコントロールし、将来的な抜歯の可能性を減らせる

- 取り外しが可能なので、歯磨きや食事がしやすい

このように、床矯正は子供の成長を活かして行う矯正方法なので、適切な年齢での開始が重要になります。

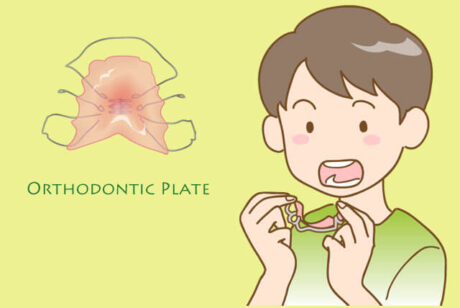

床矯正はどんな装置を使うの?

子供の床矯正は、寝る前に装着する取り外しが可能な装置です。床装置、プレートとも呼ばれます。真ん中にネジがあるタイプ(拡大床)と、ワイヤーの横に少しだけプレートが付いているネジなしのものがあります。ネジがあるタイプは一日一回しっかりと大人が回して顎を横に拡大しなければなりませんし、ネジがないタイプはしっかりと歯列にはまっているか、奥歯の部分やプレートが浮いていないか等の確認をしなければなりません。治療期間としては約2年位です。

床矯正のメリット・デメリット

メリット

床矯正を適切な時期に始めることで、次のようなメリットがあります。

- 顎の成長を利用できる → 痛みが少なく、自然な形で歯並びを整えられる

- 将来的な抜歯リスクを軽減 → スペースを確保することで、永久歯を抜かずに矯正できる可能性が高まる

- 負担が少ない → 取り外し可能なので、歯磨きや食事がしやすい

- ワイヤー矯正に比べてコストを抑えられる → 早めに矯正を始めることで、将来的な治療費を抑えることができる

このように、床矯正はお子さんにとって負担が少なく、長期的に見てもメリットの多い治療法です。

デメリット

- きちんと装着時間を守らなければ、固定式の装置よりも効果が出にくい

- 装置を外した時はきれいに洗って保管する必要がある

床矯正と急速拡大装置との違い

急速拡大装置は固定式で患者さん自身で取り外しが出来ず、上顎のみにしか使用できません。上顎にずっとつけた状態となるため効果的に顎を拡大することは出来ますが、強い力をかけて動かしていくため、違和感を感じる場合もあります。短期間で顎を大きく出来るという効果があります。

急速拡大装置のメリット・デメリット

メリットは固定式であるため、床矯正より短期間で顎が広がり効果を実感できます。デメリットは可撤式の装置に比べて、違和感や痛みが出ること、しっかり丁寧な歯磨きを行わないと虫歯のリスクが上がるということです。急速拡大装置について詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。

子供の矯正はなぜ必要?

子供にとって歯列矯正はなぜ必要なのか、不正咬合を放置した場合のデメリットとして挙げられるのは下記のような点です。

子供にとって歯列矯正はなぜ必要なのか、不正咬合を放置した場合のデメリットとして挙げられるのは下記のような点です。

- 歯並びが悪いと見た目のコンプレックスにつながる

- 噛むすりつぶすなどの咀嚼が行いにくい

- 明瞭な発音がしにくい

- 顎(あご)が小さいため歯磨きしにくく虫歯になりやすい

- 顎が中心からずれている

- 下顎(かがく)が前方や下方へ過成長するリスクがある

機能面への影響

現代は顎の小さい子供が多いため、歯並びの問題(不正咬合)が起きやすいです。歯並びの悪さを放置すると、将来的な歯の健康に関わったり、顎の成長に悪影響を及ぼす可能性があります。正しい噛み合わせであれば、発音は明瞭になり、正しい嚥下(えんげ)が行えるので機能面に問題はありませんが、悪い噛み合わせであればうまく噛めず、栄養素が通常より摂取できなかったり、顎関節に負担を掛けるため、顎関節症になるリスクが上がります。

なぜ子供の時期にやる必要があるのか?

乳歯期(6ヶ月~3歳)や混合歯列期(6歳~12歳)の子供は、顎の発達をコントロールしながら歯がきれいに並ぶためのスペースを作ることが出来ます。顎が適切な大きさに成長していると、永久歯に生え変わって矯正治療を行う場合でも、歯を並べるためのスペースが十分にあり、スペースを作るための抜歯をしなくて済む確率が高くなるというのが大きなポイントです。大人は既に顎骨の成長が終わっているため、個人差はあるものの、抜歯処置が必要になるケースが多いです。

床矯正は何歳までできる?

床矯正ができる年齢については、混合歯列期の年齢である5~7歳頃が一般的です。床矯正の装置はワイヤーと小さなプレートで出来ている入れ歯のような装置です。10歳を過ぎてしまうと永久歯が多く生えてきて、顎の発達が少なくなるため、5~7歳頃に行うことが大切です。この装置については、上顎や下顎いずれにも使用できます。

床矯正ができる年齢については、混合歯列期の年齢である5~7歳頃が一般的です。床矯正の装置はワイヤーと小さなプレートで出来ている入れ歯のような装置です。10歳を過ぎてしまうと永久歯が多く生えてきて、顎の発達が少なくなるため、5~7歳頃に行うことが大切です。この装置については、上顎や下顎いずれにも使用できます。

床矯正は 12歳前後まで が適応の目安です。

12歳を超えると難しくなる理由

- 顎の成長が落ち着くため、拡大が難しくなる

- 永久歯が生えそろうと、床矯正だけでは十分な効果が得られないことがある

- 歯の移動が遅くなり、固定式矯正(ワイヤー矯正)への移行が必要になるケースが増える

もちろん、お子さんの成長具合によっては12歳を過ぎても適用できる場合がありますので、まずは歯科医院で相談するのがベストです。

床矯正は何歳から始めるべき?

床矯正の開始時期は 6歳~10歳頃 が一般的です。

この時期が適している理由は次の通りです。

- 顎の成長を利用できる・・成長期に顎の発育を調整しやすく、歯がきれいに並ぶスペースを確保しやすい

- 歯の生え変わりをコントロールできる・・乳歯と永久歯が混在するこの時期なら、適切な生え変わりを促せる

- 固定式矯正より負担が少ない・・ワイヤー矯正に比べて痛みや違和感が少なく、取り外し可能なので生活に支障が少ない

床矯正を行うまでの流れ

ポイントとしては、乳歯の前歯が抜けて永久歯の前歯が生えたタイミングで床矯正を行うのがベストです。治療の流れをご説明します。

- 歯科医院で矯正の初診カウンセリングを受ける

- 必要に応じてレントゲンを撮影する

- 精密検査が必要な場合は口の写真や歯の型を採取する

- 検査結果に基づき治療計画について説明を受ける

- どのような装置を使用するのか、歯並びはどう変わるかの説明を受ける

- 通院はどれくらいの間隔なのか説明を受ける

- 料金の支払方法(デンタルローン、現金で分割、カード払い)について検討する

- 治療法や費用についてすべて納得したうえで治療の申し込みをする

- 治療を開始する

床矯正の不安

床矯正で広げるのはあごの骨を数ミリだけ広げる治療なので、顔の幅に影響が出そうな頬の骨ではありません。定期通院で顎の骨の状態を担当医がしっかり確認しつつ行う治療法ですので、心配されるようなことが起きるリスクは低いです。また、顎のゆがみがある場合は、正常な顎になることでお口周りの筋肉が偏りなく発達し、顔立ちが引き締まるという良い可能性も考えられます。

まとめ

子供の床矯正は、 6歳~10歳頃に始め、12歳くらいまでが適応の目安 です。

- 早めに開始することで、顎の成長を活かせる

- 永久歯を抜かずに矯正できる可能性が高まる

- 負担が少なく、ワイヤー矯正よりも生活に馴染みやすい

「うちの子の歯並び、大丈夫かな?」とお悩みの方は、できるだけ早めに歯科医院で相談してみるのがおすすめです。

子供の床矯正は、顎の成長がまだ進行中の時期に行われる治療で、取り外し可能な装置を使用して顎を広げ、歯並びを整えます。床矯正は一般的には5~7歳頃に始めるのが最適とされ、永久歯の前歯が生え揃ったタイミングが理想的です。

床矯正のメリットには、就寝時のみの装着で日常生活に影響が少なく、虫歯のリスクが減る点があげられます。一方で、装着時間を守らないと効果が出にくいなどのデメリットもあります。

医療法人真摯会

医療法人真摯会