舌で歯を押したり口呼吸したりという癖のことを口腔習癖といいます。どのような口腔習癖がある場合に歯並びを悪くする原因となるのか、ご説明します。

目次

口腔習癖は不正咬合の原因になる

歯や顎などに力がかかって口腔周囲の軟組織が動いてしまい、不正咬合を起こす場合もあります。歯や顎などに影響を与えて不正咬合を起こすような習慣的な行為を「口腔習癖」といいます。それには様々な種類があり、下記の中に当てはまるものがあれば、歯並びを悪くする原因になっているかもしれません。

口腔習癖の種類

以下のような癖があると歯並びを悪くする原因になりやすいので注意が必要です。

- 弄指癖(ろうしへき)・・指を吸う、指しゃぶりなど

- 弄舌癖(ろうぜつへき)・・舌癖、舌を前に突き出す癖など

- 弄唇癖・・唇を噛む、唇を吸う

- 口呼吸

- 異常嚥下癖・・舌で歯を押しながら飲み込むなど

- 頬杖

- 睡眠態癖・・睡眠時の姿勢(横向き寝、うつ伏せ寝など)

- 爪噛み

口腔習癖のせいで不正咬合になるリスク

口腔習癖があると、どのような影響があるのでしょうか。その影響は歯並びだけに止まらないため、出来るだけなおす必要があります。なおさないと以下のような不正咬合になるリスクが高まります。

- 開咬(前歯が噛み合わない)

- 上顎前突(出っ歯)

- 上顎歯列弓の狭窄

- 反対咬合(受け口)

- 交叉咬合

- 空隙歯列

- 口元の突出感

- アデノイド顔貌

- 表情

- 咀嚼、嚥下障害

- 発音障害、入れ歯の不安定、歯の病的移動など

参考:矯正歯科治療 歯並びコーディネーター入門書/日本成人矯正歯科学会 編

癖によってどんな不正咬合が起こる?

「普段の何気ない癖が、実は歯並びに影響を与えるって本当?」

こう思われる方も多いかもしれませんね。

実は、日常的な癖が積み重なることで、歯並びが少しずつ乱れてしまうことがあるのです。特に、子どもの頃に身についた癖は顎の成長にも関わるため、注意が必要です。

1. 指しゃぶり(吸指癖)

→ 開咬(前歯が噛み合わない)になりやすい

「赤ちゃんや幼児の指しゃぶりはよくあること」と思われるかもしれませんが、長期間続くと歯並びに影響を与えることがあります。特に、3歳以降も指しゃぶりの癖が残ると、上の前歯が前に押し出され、噛み合わせたときに隙間ができる**開咬(かいこう)**になりやすくなります。

対策

- 4〜5歳頃までに自然にやめるのが理想

- 指しゃぶりをする原因(不安や退屈など)を取り除く

- 爪に苦い薬を塗る、手袋をするなどの工夫も有効

2. 口呼吸

→ 出っ歯(上顎前突)や歯列不正につながる

「口で呼吸するくらい大したことないのでは?」と思われるかもしれませんが、実は歯並びに影響を与える大きな要因の一つです。口呼吸が習慣化すると、舌が正しい位置(上顎)に収まらず、前歯を押し出す力が強くなるため、**出っ歯(上顎前突)**になりやすくなります。また、口が常に開いていると、唇の筋力が低下し、歯が前方へ倒れることもあります。

対策

- 口呼吸の原因(鼻づまり、アレルギーなど)を解決する

- 意識的に鼻呼吸をする習慣をつける

- 口周りの筋肉を鍛える「あいうべ体操」を行う

3. 舌で歯を押す癖(舌突出癖)

→ 開咬や歯列不正を引き起こす

「無意識に舌を前に出してしまう」「食べ物を飲み込むときに舌で歯を押す」という癖がある方は要注意です。舌で前歯を押すことで、開咬や歯列の乱れにつながることがあります。特に、前歯に常に圧がかかることで、歯が前方へ傾き、結果として噛み合わせが悪くなってしまいます。

対策

- 飲み込み方(嚥下)のトレーニングをする

- 舌を正しい位置(上顎)に置く癖をつける

- 口周りの筋肉を鍛えるための口腔筋機能療法(MFT)を行う

4. 頬杖をつく

→ 顎の歪みや受け口(反対咬合)を引き起こす

「なんとなく楽だから」と頬杖をつく癖、ありませんか?

実は、長時間・片側だけに頬杖をつくと、顎にかかる力が左右で違ってしまい、**顎の歪みや受け口(反対咬合)**の原因になることがあります。特に、成長期の子どもは顎の骨がまだ柔らかいため、歪みが固定化しやすくなります。

対策

- 頬杖をつく癖に気づいたらやめる

- 姿勢を意識し、背筋を伸ばす習慣をつける

- 枕や椅子の高さを調整し、姿勢を整える

5. 唇を噛む、爪を噛む癖

→ 出っ歯や歯並びの乱れを引き起こす

「なんとなく落ち着く」「無意識にやってしまう」

このような理由で唇を噛んだり、爪を噛んだりする癖のある方もいるかもしれませんね。しかし、この癖が続くと、歯に外側から圧がかかるため、前歯が前方へ傾くことがあります。特に、上の前歯だけが突出する**出っ歯(上顎前突)**のリスクが高まります。

対策

- 唇や爪を噛まないように意識する

- ストレスを感じたときの対処法を見つける(ガムを噛む、リラックス法を試すなど)

- 爪を短く切る、リップクリームを塗るなど、物理的に噛みにくくする

指しゃぶりをやめさせるのに適しているのは乳歯列期

赤ちゃんや幼児期の指しゃぶりは生理的な現象で、4~5歳頃までには自然にしなくなる子が多いといわれます。しかし指しゃぶりの吸う力の強さや頻度や期間によっては、指しゃぶりによって歯が前方に押し出されるように動いてしまい、上顎前突などの不正咬合に繋がることがあります。

赤ちゃんや幼児期の指しゃぶりは生理的な現象で、4~5歳頃までには自然にしなくなる子が多いといわれます。しかし指しゃぶりの吸う力の強さや頻度や期間によっては、指しゃぶりによって歯が前方に押し出されるように動いてしまい、上顎前突などの不正咬合に繋がることがあります。

乳歯列期中に指しゃぶり等の癖をやめることが出来れば、永久歯の歯列には殆ど影響がないとみられます。しかし混合歯列期以降も続く指しゃぶりは、永久歯列の咬合とお口や顎の発育にも影響を与えるため、やめさせる必要があります。

とはいえ、無理にやめさせると別の好ましくない行動に移り、代償的な他の行動に繋がることがあるため、やめさせる場合は十分に注意しながら行う必要があります。

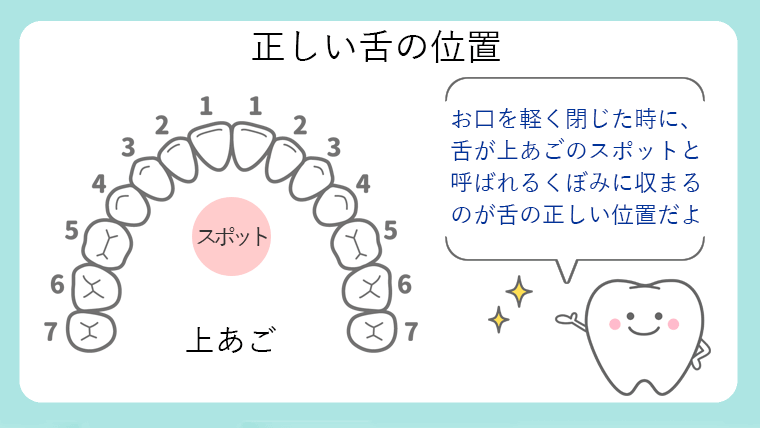

舌がスポットの位置にあるか注目

リラックスした状態で黙って口を閉じて鼻呼吸をしている時、舌はどの位置にありますか? 下の正しい位置は、「スポット」とよばれ、上顎の真ん中の前歯の根元よりも少し後方(顎の方)に舌の先端が触れて、舌全体が上顎の口蓋のくぼんだ部分に収まっている状態のことをいいます。

舌が正しい位置にあり、舌と頬の筋肉の歯列に対する圧力が正常に働いていると、歯はそのバランスによって安定した位置に配列されます。

不正咬合は何が問題?

不正咬合は上下の歯の噛み合わせに問題があるということです。不正咬合の原因には、遺伝が関係することもあり、先天的な問題(生まれつきの問題)と後天的な問題(成長発育の過程で起こる問題)があります。

不正咬合で問題とされる点

・歯などの組織自体の大きさや形に問題がある

・歯などの組織が存在する場所に問題がある

・歯が生える顎骨の大きさに問題がある

・上下の顎の位置関係に問題がある

まとめ

日常のちょっとした癖が、歯並びに大きく影響を与えることがわかりましたね。

特に注意すべき癖と、それによって起こる不正咬合をまとめると…

- 指しゃぶり → 開咬

- 口呼吸 → 出っ歯・歯列不正

- 舌で歯を押す → 開咬・歯列不正

- 頬杖 → 顎の歪み・受け口

- 唇や爪を噛む → 出っ歯・歯並びの乱れ

こうした癖は、無意識に続けていることが多いため、自分で気づくのが難しいかもしれません。しかし、早めに意識して改善することで、不正咬合を防ぐことができます。お子さんがいる方は、成長に合わせて注意してあげるといいですね。

不正咬合の原因が全て口腔習癖というわけではありませんが、不正咬合をこれ以上悪化させないために、癖の有無を調べることは重要です。舌で前歯を押すなどの癖が残ったままでは、一度きれいに歯並びを矯正しても、また後戻りする可能性があります。

医療法人真摯会

医療法人真摯会