以下のような癖や生活習慣は出っ歯になりやすい傾向があります。出っ歯になりやすい癖や生活習慣についてご説明します。

出っ歯になりやすい癖や生活習慣とは?

まず、出っ歯になりやすい癖や生活習慣がありますので、それらをやめると上顎前突になるのを防ぐことが出来ます。

1.口呼吸

口呼吸を続けていると、お口周辺の筋肉を使わずに呼吸するため、表情筋が衰えてしまいます。歯は、頬などのお口の周りの筋肉と舌が押し合う力のバランスで、まっすぐに立っています。

口呼吸を続けていると、お口周辺の筋肉を使わずに呼吸するため、表情筋が衰えてしまいます。歯は、頬などのお口の周りの筋肉と舌が押し合う力のバランスで、まっすぐに立っています。

このバランスが崩れ、更に口呼吸によって舌が下顎に落ちている状態になると、歯並びが乱れて、出っ歯やガタガタの不正咬合が起こりやすくなります。

2.舌で歯を押す癖

舌で歯の裏側を触ったり、歯を押してしまう癖はありませんか? また、普段から前歯の裏側に舌先をピタッとあてるのが、舌の定位置になっていませんか?

上記のような癖があると、舌で前歯を押している状態になって、少しずつ歯が前に出てきて、出っ歯になってしまいます。

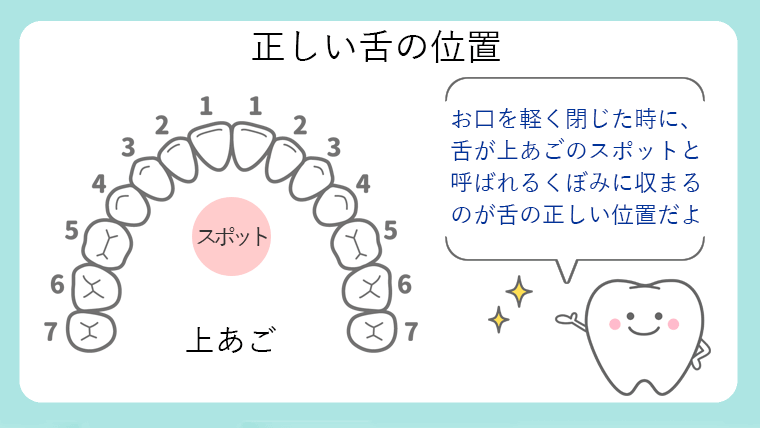

舌の正しい位置は、スポットと呼ばれ、上顎の、前歯のつけ根よりもやや喉側です。常に舌先がスポットにあるかどうか、確認しましょう。

また、舌がいつも下顎に落ちているのもNGです。常にスポットを意識するようにしましょう。

3.指しゃぶり

小さい頃に指しゃぶりの癖があると、出っ歯になってしまうリスクがあります。3歳を過ぎても指しゃぶりをしている場合は、指で前歯を裏側から押して前歯が前方に突出してしまうことや、顎の成長に影響が出ることもあります。

小さい頃に指しゃぶりの癖があると、出っ歯になってしまうリスクがあります。3歳を過ぎても指しゃぶりをしている場合は、指で前歯を裏側から押して前歯が前方に突出してしまうことや、顎の成長に影響が出ることもあります。

4.爪を噛む

爪を噛む癖も、指しゃぶりと同じ理由で歯並びや顎の成長に影響が出ることがあります。

口呼吸をやめて出っ歯になるのを防ぐには?

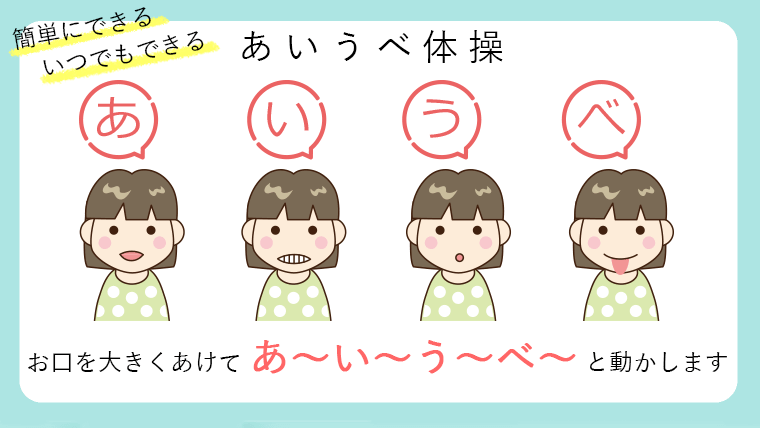

口呼吸を鼻呼吸に変えるためには、舌の位置を変える必要があります。口呼吸を続けてきた方は、お口の周辺や舌の筋力が衰えていますので、内科の今井一彰医師が考案した「あいうべ体操」という簡単なトレーニングを行います。

あいうべ体操

「あ~、い~、う~、べ~」と大きく口を開けて声を出すだけの簡単なトレーニングですので、気軽に何度でも行いましょう。

- 「あ~っ」と大きくお口を開ける

- 「い~っ」と大きくお口を横に開く

- 「う~っ」とお口を大きく前に突き出す

- 「べ~っ」と舌を前に突き出して下にそらす

これらの4つの動きを1日に30セット位行うと、効果が出てきて、一ヶ月程で口呼吸が改善してきます。声は出しても出さなくても効果があります。

舌全体を上顎につけるポッピング

ポッピングという、舌全体を上顎につけるためのトレーニングをご紹介します。

- 舌先をスポット(上顎の前歯の付け根よりも少しだけ喉側)にあてる

- 舌全体を上顎にくっつける

- 口を大きく開けて、舌小帯(舌の裏側の筋)を伸ばす

- 舌で上顎をはじくようにしてポンという音を10回くらいたてる

正しい舌の位置

正しい舌の位置を覚えましょう。舌は、上顎の前歯の裏側の歯茎のあたりにくっついているのが正しい位置です。この位置をスポットと呼びます。

口呼吸の方は、殆どが舌が上顎にぴったりついておらず、下顎に落ちてしまっています。

舌を上顎に持ち上げるには、舌の筋力が必要ですが、舌が下顎に落ちている方の多くは、舌の筋力不足で「低位舌」という状態になっています。

舌を正しい位置に置くためには、舌やお口の周りの筋肉のトレーニングが必要ですので、前述した「あいうべ体操」「ポッピング」をぜひ取り入れてみて下さい。

舌を正しい位置に置けるようになったら、口呼吸も改善しますので、出っ歯になりやすい癖を一つ治すことが出来ます。

舌で歯を押す癖を直すには?

「舌で歯を押す癖があるかもしれない」と思われたことはありませんか? 実は、舌の位置や動きは歯並びや発音に大きく関わっています。舌で歯を押す癖(舌癖)は、不正咬合を引き起こしたり、矯正治療後の後戻りの原因になったりすることもあります。

では、どのようにしてこの癖を直せばよいのでしょうか?それには、早めに舌の正しい位置を意識し、癖を改善することが大切です。

舌の正しい位置を意識する

舌の正しい位置(安静時の舌位)は、前述したように「スポット」と呼ばれる上顎の前方(前歯の裏側より少し奥)に軽く当たっている状態です。この位置を維持することで、舌が余計な力を歯にかけず、歯並びや発音が安定しやすくなります。

無意識の舌の動きをチェックする

- 何かに集中しているとき、無意識に舌が歯を押していないか注意する。

- 鏡を見ながら口を閉じた状態で、舌の位置を確認する。

改善するためのポイント

舌で歯を押す癖は、放っておくと歯並びや発音に影響を与える可能性があります。

改善するためのポイントは以下の5つです。

- 舌の正しい位置(スポット)を意識する。

- 舌の筋力を鍛えるトレーニングを行う。

- 無意識の舌の動きをチェックする。

- 口呼吸を改善し、鼻呼吸を意識する。

- 専門家のサポートを受ける。

指しゃぶりの癖を直すには?

指しゃぶりの癖とは? その影響について

「うちの子、いつまで指しゃぶりを続けるの?」とお悩みの親御さんも多いのではないでしょうか? 指しゃぶりは、赤ちゃんや幼児にとって安心感を得るための自然な行動ですが、長く続けると歯並びや発音に影響を及ぼすことがあります。

では、どうすれば指しゃぶりの癖を直すことができるのでしょうか?

指しゃぶりの癖を直すための方法

1. 無理にやめさせない

指しゃぶりは安心感を得るための行動です。無理にやめさせようとすると、かえってストレスになり逆効果になることもあります。まずは子どもの気持ちに寄り添いながら、徐々に減らしていくことが大切です。

2. 指しゃぶりの原因を探る

- 眠いときや退屈なときに指しゃぶりをしている?

- 不安やストレスを感じたときに指を吸う?

- 落ち着くための習慣になっている?

原因を知ることで、適切な対策を考えやすくなります。

3. 代替手段を用意する

-

お気に入りのぬいぐるみやタオルを持たせる・・指しゃぶりの代わりに安心感を得られるものを持たせる。

-

ガムや硬めのおやつを与える(年齢に応じて)・・口寂しさを紛らわせるために、適切な食べ物を与える。

-

手を使う遊びを増やす・・お絵かきやブロック遊びを取り入れることで、指しゃぶりをする時間を減らす。

4. 指しゃぶりをしにくい環境を作る

-

寝るときに手袋をはめる・・夜間の指しゃぶりを防ぐ。

-

指に絆創膏を貼る・・指しゃぶりをすると違和感があるようにする。

-

苦味のあるマニキュアを塗る・・舐めたときに「美味しくない」と感じさせる方法。

5. ポジティブな声かけを心がける

- 「もうお兄さん(お姉さん)だから、少しずつやめられるね!」

- 「指しゃぶりをしないでいられたね、すごいね!」

叱るのではなく、成功したときに褒めることでモチベーションを高めましょう。

6. 歯科医や小児科医に相談する

なかなか指しゃぶりがやめられない場合は、歯科医や小児科医に相談するのも一つの方法です。歯並びに影響が出ていないかチェックし、適切なアドバイスを受けることができます。

改善するためのポイント

指しゃぶりは自然な行動ですが、長期間続くと歯並びや発音に影響を及ぼす可能性があります。

指しゃぶりを改善するためのポイントは以下の6つです。

- 無理にやめさせず、焦らない。

- 指しゃぶりの原因を探る。

- 指の代わりになるものを用意する。

- 指しゃぶりをしにくい環境を作る。

- ポジティブな声かけを意識する。

- 必要なら専門家に相談する。

実は、指しゃぶりは成長とともに自然に減ることも多いです。焦らず、子どものペースに合わせてサポートしていきましょう。

爪を噛む癖を直すには?

「気づいたら爪を噛んでしまう……」そんな癖に悩んでいる方も多いのではないでしょうか? 爪を噛む癖(咬爪症)は、ストレスや緊張、不安などが原因で無意識に行われることが多い習慣です。

爪を噛むこと自体は無害に思えるかもしれませんが、続けていると爪の形が変わったり、歯や健康に悪影響を及ぼすこともあります。

では、どのようにしてこの癖を直せばよいのでしょうか?

爪を噛む癖を直すための方法

爪を噛む癖を直すには、意識して行動を変えることが大切です。以下の方法を試してみてください。

1. 爪を噛んでしまう原因を探る

まずは、爪を噛む癖の原因を理解することが重要です。

- ストレスや不安を感じたときに噛んでいないか?

- 退屈なときや考えごとをしているときに無意識に噛んでいないか?

- 集中するときのクセになっていないか?

原因を把握することで、適切な対策が立てやすくなります。

2. 爪を噛めない環境を作る

- 爪に苦味成分の入った専用マニキュアを塗る: 舐めたときに苦みを感じることで、噛みたい気持ちを抑えられます。

- 手袋をする、絆創膏を貼る: 直接爪を噛めないようにする工夫。

- ネイルケアをする: 爪をきれいに整えることで、噛むことへの罪悪感が生まれる。

3. 代替行動を取り入れる

爪を噛む代わりに、以下の行動を取り入れてみてください。

- ストレスを感じたら深呼吸やリラックスできる行動をする。

- 指先を使う趣味を取り入れる(塗り絵や手芸、ガムを噛むなど)。

- 噛みたくなったら、ストレスボールや指先を刺激できるグッズを握る。

4. 爪を噛まないメリットを意識する

爪を噛まないことで得られるメリットを意識すると、モチベーションが上がります。

- 美しい爪をキープできる。

- 周囲の人に好印象を与えられる。

- 爪や歯、健康へのリスクを減らせる。

5. ストレスを管理する

爪を噛む癖がストレスによるものなら、ストレス解消の方法を見つけることも重要です。

- 適度な運動をする。

- 睡眠をしっかり取る。

- リラックスできる時間を確保する。

6. 家族や友人に協力してもらう

家族や友人に「爪を噛まないように注意してほしい」と伝えておくと、自分で気をつける意識が高まります。

7. 必要なら専門家に相談する

どうしても爪を噛む癖が直らない場合は、歯科医や皮膚科医、心理カウンセラーに相談するのも選択肢の一つです。

改善するためのポイント

爪を噛む癖は無意識に行われることが多いですが、意識的に改善することで直すことが可能です。

改善するためのポイントは以下の7つです。

- 爪を噛む原因を探る。

- 爪を噛めない環境を作る。

- 代替行動を取り入れる。

- 爪を噛まないメリットを意識する。

- ストレスを管理する。

- 家族や友人に協力してもらう。

- 必要なら専門家に相談する。

実は、爪を噛む癖は意識するだけでも減らすことができます。無理せず少しずつ、自分に合った方法で改善していきましょう。

まとめ

出っ歯になるのを防ぐには、癖や生活習慣を改善する必要があります。特に口呼吸や、前歯の裏側を舌で押す癖や指しゃぶりは前歯の突出に繋がるため、出来るだけなおすようにしましょう。

医療法人真摯会

医療法人真摯会