「矯正治療で親知らずを抜くタイミングって?」「矯正を行うと必ず親知らずを抜かないといけないの?」など不安に思われる方がおられるのが、親知らずです。虫歯ではないのに健康な親知らずを抜く処置に、抵抗がある方も多いです。今日は「矯正治療で親知らずを抜くタイミング」についてご説明します。

矯正治療で抜歯が必要な理由

「矯正治療で歯を抜くことがある」と聞くと、「健康な歯を抜いても大丈夫なの?」と不安に思われる患者さんもいらっしゃるかもしれませんね。実は、矯正治療で抜歯が必要になるのには、しっかりとした理由があるのです。では、その理由について詳しくご説明します。

1. 歯並びを整えるためのスペース確保

矯正治療の目的は、歯をキレイに並べて咬み合わせを整えることです。しかし、顎が小さく、歯が並ぶスペースが足りない場合、そのままでは歯を正しい位置に移動できません。そのため、一部の歯を抜いてスペースを作り、全体の歯並びを整えることが必要になるのです。

例えば…

- 歯が顎のスペースに収まりきらずガタガタになっている(叢生)

- 前歯が前に出てしまい、口が閉じにくい(出っ歯)

こうした場合、適切にスペースを作ることで、キレイな歯並びへと導くことができます。

2. 横顔のバランスを整えるため

「歯並びがキレイになっても、口元が前に出ていたら気になる…」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。実は、抜歯をすることで、歯を正しい位置に動かし、横顔のライン(Eライン)を整えることができるのです。

特に、こんな場合に抜歯が検討されます

- 口元が前に出ている「口ゴボ」の状態を改善したい

- 矯正後に自然な口元を目指したい

歯の位置だけでなく、顔全体のバランスを考えた矯正を行うためにも、抜歯が必要になることがあります。

3. 正しい咬み合わせを作るため

歯が重なり合っていたり、前歯が出ていたりすると、上下の歯がしっかり噛み合わないことがあります。これでは、食事のときに咬む力が分散されてしまい、歯や顎に負担がかかる原因になってしまいます。

例えば…

- 出っ歯(上顎前突)で前歯がしっかり噛み合わない

- 受け口(下顎前突)で前歯の機能がうまく働かない

こうしたケースでは、抜歯によって歯を適切な位置に動かし、しっかり噛める咬み合わせを作ることが大切です。

4. 矯正後の後戻りを防ぐため

「せっかく矯正したのに、歯が元の位置に戻ってしまった…」という後戻りを防ぐためにも、抜歯が必要になることがあります。無理に歯を動かしてスペースを作ると、矯正後に歯が元に戻りやすくなるため、抜歯を行うことで安定した歯並びを維持しやすくなります。

抜歯が必要ないケースも!

「矯正=抜歯が必要」というわけではありません。患者さんの歯並びや顎の大きさによっては、抜歯をせずに矯正できるケースもあります。たとえば…

- 顎に十分なスペースがある

- 拡大装置を使ってスペースを作ることができる

- 軽度の不正咬合で、大きな歯の移動が必要ない

このような場合は、非抜歯で矯正治療を進めることも可能です。

矯正治療で抜歯が必要になるのは、歯並びを整えたり、口元のバランスを調整したり、正しい咬み合わせを作るためです。抜歯が必要かどうかは、患者さんの歯並びや骨格によって異なりますので、まずは矯正専門の歯科医に相談することが大切です。ご自身にとってベストな治療法を見つけてくださいね。

矯正治療で抜歯するタイミングとは

矯正を行うために親知らずを抜歯しなければならない場合、抜歯のタイミングがいつか気になると思います。親知らずをいつ抜歯するかは、患者さんの不正咬合の状態と歯を動かす順番によって異なるとお考え下さい。

例えば、出っ歯(前突)の患者さんで奥に歯を動かしていきたいケースでは、上顎の前歯を引っ込めるために、矯正治療前に上顎の親知らずを抜く事は考えられます。抜歯後、ワイヤー矯正、インビザライン、裏側矯正(舌側矯正)などの方法で装置を歯に装着し、正常な歯並びに歯を動かしていく治療を行います。歯列が徐々に綺麗になっていく過程で、親知らずを抜くという事も考えられます。

また、患者さんの親知らずの状態が、完全に生えている状態か、部分的に歯肉を被っている状態か、埋伏歯として骨に埋まっている状態かによっても、異なります。

親知らずは皆同じタイミングで生える?

親知らずは、第三大臼歯や智歯と呼ばれるもので、奥歯の更に奥に生えてくる歯です。生える時期としては、親知らずは永久歯の中で最も遅く萌出する(生えてくる)もので、他の永久歯は、おおよそ12~15歳までに生え揃いますが、親知らずは10代後半~20代前半までの間に生えます。ただ、大人になるタイミングで全員に生えてくるという訳ではなく、親知らずが歯茎に埋まったままの人や、親知らずが全く生えない人もおられます。

遥か昔、ヒト科の一種であるホモ・エレクトス(ジャワ原人などが一般的に有名です)にも親知らずが生えていたと判明しています。更に遡った昔の時代においては、親知らずは一番大きい臼歯であったらしく、咬合の為正常に機能していたと考えられております。

火や道具の使用による食生活の変化に伴い、ホモ・エレクトスの頃には、智歯の大きさが臼歯で最小になり退化したという歴史があります。ジャワ原人の時代から退化をしているので、現代人の私達において親知らずが生えてこない人が一定数存在するというのは不思議な事ではないです。

親知らずは何故抜かないといけないの?

虫歯治療で通院された際に、親知らずの抜歯をすすめられたという経験をお持ちの方もおられるでしょう。虫歯になってもいないのに、何故親知らずを抜く必要があるのでしょうか。それは、親知らずは最後に生えて来るために生えるスペースがなく、まっすぐ正常に生えずに斜めになったり横になったりしていて、虫歯になりやすく、他の歯を押して歯並びに悪い影響を与えることが多いからです。

親知らずを残すメリット

親知らずを残すメリットについてご説明します。

自家歯牙移植に使える

将来、歯周病や虫歯になって抜歯しなければならない場合に、親知らずを抜歯した歯の代わりに使用する治療法を選択する事ができます。この治療を自家歯牙移植と言いますが、ただその場合、横向きや傾斜して生えていない、歯のサイズをそのまま使用できる箇所である、などいくつかの条件が揃わないとできません。

自家歯牙移植が可能だった場合、インプラントにはない歯根膜が使用できるという事で顎骨や歯周組織を再生できる可能性が見込まれます。また、自家歯牙移植治療は、自費治療で高額のインプラントと違い、費用が安く済む保険適応で対応できる場合があります。

ブリッジの土台に出来る

奥歯を虫歯などで失った場合でも、親知らずと手前の歯を土台にしてブリッジ治療を行う事が可能です。奥歯の生え方などの厳しい条件もありますが、そのようなケースがあるということもメリットとして挙げられると思います。

親知らずを残すデメリット

親知らずを残すデメリットについてご説明します。それは、虫歯や歯周病、歯並びが悪くなるなどの、口腔内の悪化につながるということです。

虫歯や歯周病になり易い可能性

智歯周囲炎と呼ばれる歯周の疾患が代表的です。親知らずが生える際、歯冠の周囲に炎症が起きる症状です。歯周組織や顎骨に影響を及ぼし、顔の腫れや口が開きにくいなどが考えられます。

最も遅く奥に生える親知らずは、既に他の永久歯が並んでいてスペースが狭いという理由で、完全にまっすぐ生える事が出来ないというものが原因です。それにより、歯冠が部分的に歯肉を被るため、歯磨きのお手入れがしにくく、衛生的とは言えません。

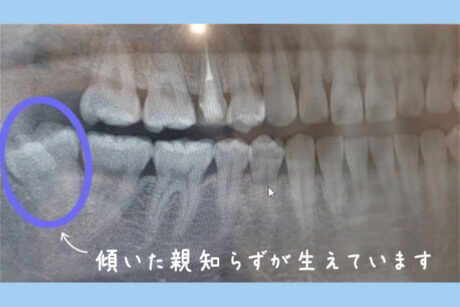

埋伏歯には特に注意が必要

親知らずは埋伏歯といって完全に歯茎に埋まった状態になっていうこともあります。その場合は、レントゲン撮影によって初めて、埋まっている親知らずの存在に気づく事が多いです。

埋伏歯は横に伏せる状態で骨の中にいるため、抜歯をおすすめします。埋伏歯により前の歯を押す力が常にかかっている為、歯並びの治療を行っても数年でまた歯並びが悪くなったり、噛み合わせが悪くなる可能性があるからです。

ただし、埋伏歯を抜歯するには、歯茎を大きく切って骨も一部分切除する必要があるため、病院の口腔外科をご紹介することが多いです。

まとめ

今回は「矯正治療で親知らずを抜くタイミング」についてご説明しました。親知らずを抜くか抜かないかは、歯科医院でレントゲン検査を行えば診断できます。

医療法人真摯会

医療法人真摯会