噛み合わせが深いって何?奥歯への影響が気になるあなたへ

「最近、奥歯が平らになってきた気がする…」

「朝起きると、顎がだるい。これって歯ぎしり?」

「でも、歯医者に行くほどじゃないよね?」

そんなふうに感じたこと、ありませんか?

それ、もしかすると“噛み合わせが深い”ことが関係しているかもしれません。

噛み合わせって、自分ではなかなか気づけないし、「何が普通なのか」も分かりにくいですよね。

でも、放っておくと奥歯が少しずつすり減ってしまい、じわじわとトラブルが忍び寄ってくることもあるんです。

しかもそれが原因で「詰め物がすぐ外れる」「冷たいもので歯がしみる」なんて、地味だけどツラ?い悩みにつながることも?

この記事では、噛み合わせが深いことで起こる奥歯のすり減りについて、

原因から予防法まで分かりやすく解説していきます。

「もしかして自分も?」と思った方も、

「ただのクセかな」と見過ごしていた方も、

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

目次

放っておくとどうなる?奥歯がすり減るリスクとその先にあるトラブル

噛み合わせが深いと、咬合圧(こうごうあつ:噛むときの力)が一部の歯に集中しやすくなります。特に奥歯にダメージがいきやすく、知らぬ間にすり減ってしまうことも…。

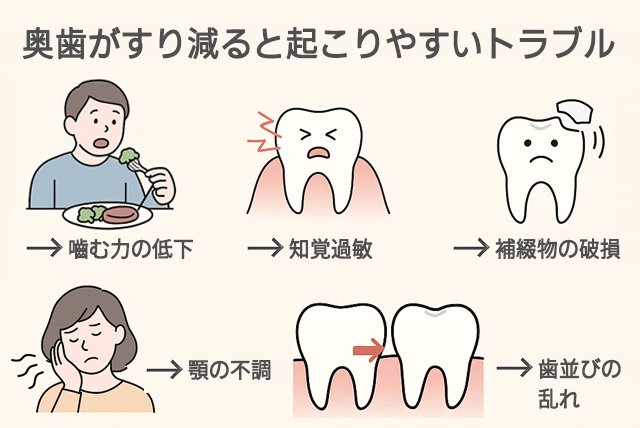

奥歯がすり減ると起きやすいトラブル

奥歯がすり減ると…

なんとなく「見た目が悪くなるのかな?」とか「年齢のせいかな?」くらいに思われがちですが、実は見た目以上に深刻な問題が隠れていることも。

ここでは、具体的なトラブルを症状別に詳しく見ていきます。

1. 噛む力が弱まり、食事の満足感が減る

奥歯は「すりつぶし担当」の大黒柱。

すり減ると咀嚼効率が下がり、硬いものが噛みにくくなる。

食事中の違和感が増え、満腹感を感じにくくなることも。

「なんか最近、肉が噛みにくくなったなぁ…」なんて感じたら、奥歯のすり減りが関係してるかも。

2. 知覚過敏のリスクが上がる

歯のエナメル質がすり減ることで、内部の象牙質が露出。

冷たい飲み物・熱いスープで「キーン」としみる痛みが出やすくなる。

夏のアイスや冬の味噌汁で「うっ」となるほどしみたら要注意

3. 被せ物・詰め物が壊れたり外れやすくなる

咬合バランスが崩れることで、補綴物に過度な力がかかる。

特にすり減った部分に合わないまま使っていると、脱落の原因に。

「また取れた…」が続いている方、根本の“噛み合わせ”見直しポイントかもです。

4. 顎関節にストレスがかかり、顎関節症の引き金に

噛む位置がズレることで、顎の動きにアンバランスが生じる。

口の開閉時に「カクカク音がする」「顎がだるい」「朝から頭が重い」といった症状が出ることも。

地味だけどツラい…。放置すると顎が開きにくくなるケースも

5. 歯並び全体が少しずつ崩れてくる

奥歯がすり減ると、噛み合わせの高さが変化。

その結果、前歯に余分な力がかかり出し、歯並びが徐々に変化してしまう。

「昔はもっと歯がまっすぐだったのに…」というケース、意外と多いです。

まとめると…

- 噛む力の低下 → 食事の質に影響

- 知覚過敏 → 日常的な痛みに

- 補綴物の破損 → 修復を繰り返す負のループに

- 顎の不調 → 顎関節症や頭痛の原因にも

- 歯並びの崩れ → 長期的な不正咬合リスク

こうして見ると、奥歯のすり減りって、見た目やその場の痛みだけの問題じゃないんですよね。「奥歯ひとつで、全体がガタつく」こともあるので、まさに“歯はチームプレー”なのです

歯の表面が平らになって噛みにくくなる

→ 食べ物をすりつぶす力が弱くなり、咀嚼が不十分に。

知覚過敏になることがある

→ エナメル質が薄くなり、冷たいものがしみるように…。

詰め物・被せ物が外れやすくなる

→ 噛み合わせのバランスが崩れて、補綴物が壊れやすくなります。

顎関節症を引き起こすことも

→ 奥歯がうまく噛み合わなくなることで、顎への負担が増えます。

このように、奥歯がすり減ると全身のバランスにも影響を及ぼしかねません。

なので「ただのすり減り」で済ませず、早めに気づいてケアしてあげるのが大事です。

なぜ噛み合わせが深いと奥歯がすり減るの?仕組みを解説

では、どうしてそんなことが起きるのでしょうか?

理由は大きく分けて、次の3つがあります。

噛み合わせが深いことで奥歯に負担がかかる理由

上下の前歯のかぶさりが深いため、奥歯だけで噛む癖がつきやすい

咬合のバランスが崩れて、力が一部の歯に集中してしまう

無意識の食いしばりや歯ぎしりが起きやすくなる

この結果、奥歯が使われ過ぎて摩耗=すり減ってしまう、というわけです。

特に、夜間の歯ぎしりや日中の無意識の食いしばりが加わると、ダメージは加速します?

自分では気づきにくいので、定期的なチェックも大事になってきます。

実はこんな予防法も!今日からできる対策

「奥歯のすり減りなんて止められないのでは?」と思うかもですが、実はできること、たくさんあります?

自分でできる予防策

ストレスを溜めすぎないようにする

→ 歯ぎしり・食いしばりの原因になるため、リラックスは超大事!

意識して奥歯に力を入れすぎないようにする

→ 日中、上下の歯は基本「接触していない」状態が正解です。

歯磨きを丁寧にして、歯垢を溜めないようにする

→ すり減った部分から虫歯になるリスクもあるため、清潔さも大切。

夜間はマウスピースの使用を検討する

→ ナイトガードを使えば、歯ぎしりから歯を守れます!

このような日常のちょっとした意識で、奥歯の寿命はグッと延びます?

「え、それだけ?」って思うことが、実は効果バツグンだったりしますよ。

歯科医院でできるケアと専門的アプローチとは?

もちろん、セルフケアに加えてプロの力も借りるのがベストです!

歯科医院でできること

噛み合わせの検査と咬合調整

→ 噛み合わせがズレている場合、専門的な調整で負担を軽減します。

マウスピースの作製

→ 歯ぎしり防止や、就寝時の歯の保護に役立ちます。

すり減った歯の修復(被せ物・詰め物)

→ 噛む力のバランスを取り戻すために、補綴治療が必要なこともあります。

定期的な健診とクリーニング

→ すり減りの早期発見&予防のためには、やっぱりプロの目が頼りになります。

すり減りが進んでから慌てるのではなく、定期的にチェックすることで、リスクを減らすことができますよ。

「様子見で大丈夫」と思う前に!早めの相談がカギです

「少しくらいのすり減りなら気にしなくていいでしょ」と思ってしまいがちですが、噛み合わせの深さは、静かにじわじわとダメージを与えてきます。

ちょっとした違和感、歯が平らになってきたような気がする、朝起きると顎が疲れている…

そんなサインがあるなら、一度歯科医院に相談してみてくださいね。

噛み合わせが深くなる理由とは?

そもそも、なんで噛み合わせが深くなっちゃうんでしょうか?

噛み合わせが深い状態、つまり「過蓋咬合(かがいこうごう)」は、実はさまざまな要因が重なって起こります。その理由を知ることで、予防や早期対処のヒントにもつながりますよ!

主な原因はこの4つ!

遺伝的な要素

歯並びや顎の骨の大きさ・形などは、遺伝の影響を強く受けます。たとえば「下顎が小さい家系」「上顎が発達しやすい骨格」なども関係してくることがあります。

子どもの頃の習慣や癖

指しゃぶり、唇を噛む癖、舌を前に出す癖(舌突出癖)などが、成長期の歯並びや顎の成長に影響して、噛み合わせが深くなることがあります。

歯の喪失や、被せ物・詰め物の高さのズレ

大人になってから、歯を失ったまま放置していたり、高さの合っていない被せ物や詰め物をしてしまった場合、咬合バランスが崩れて噛み合わせが深くなることも。

不正咬合や歯列不正を放置している場合

「軽いズレだから」と見過ごしていると、少しずつ噛み合わせが深くなっていくことがあります。

これらの原因は単独で起こることもありますが、実際には複数の要素が絡み合っていることが多いんです。

特に子どもの頃の癖や習慣は、後になって「こんな影響が…!」と驚くことも。

だからこそ、早めの健診や正しい歯科指導ってめっちゃ大事なんですよね。

まとめ

噛み合わせが深いと、奥歯に負担が集中しやすく、すり減るリスクが高まります。放置すると、知覚過敏や被せ物の脱離、顎のトラブルに発展する可能性も。

自分でできる予防策+歯科医院でのケアで、しっかり守れます。

違和感を感じたら「早めの相談」が未来の歯を守る第一歩です。

医療法人真摯会

医療法人真摯会