「矯正治療をしたいけれど、親知らずが埋まっていると言われた…」

「このままで大丈夫なの?抜いたほうがいいの?」

そんなふうに不安を感じていませんか?

矯正治療を決意するまでには、たくさんの悩みや迷いがあったと思います。せっかく「きれいな歯並びになりたい!」と前向きな気持ちで治療を考えているのに、親知らずの問題が出てくると、ちょっと気持ちが重くなりますよね。

でも、ご安心くださいね。親知らずが埋まっているからといって、必ず抜かないといけないわけではありませんし、あなたに合った治療の選択肢があります。

このコラムでは、矯正治療と埋まっている親知らずの関係についてご説明します。あなたが安心して矯正治療を進められるよう、一緒に考えていきましょう。

親知らずが埋まっているとは?

親知らず(第三大臼歯)は、一番奥に生える永久歯ですが、スペースが足りないなどの理由で完全に生えず、歯ぐきや顎の骨の中に埋まったままになっていることがあります。この状態を「埋伏歯(まいふくし)」と呼びます。

埋伏歯のタイプ

完全埋伏 → 歯ぐきや骨の中に完全に埋まっている

部分埋伏 → 一部が歯ぐきの上に見えている

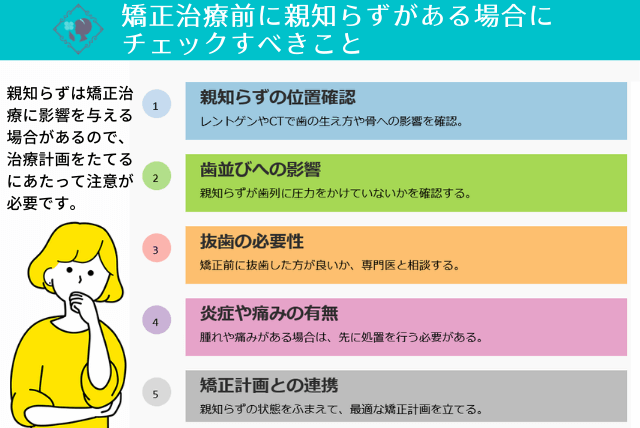

どちらの場合も、矯正治療の計画に影響を与える可能性があります。

矯正治療と親知らずの関係

矯正治療では、歯を動かして理想的な歯並びや噛み合わせを作ります。しかし、埋まっている親知らずがあることで、次のような問題が生じることがあります。

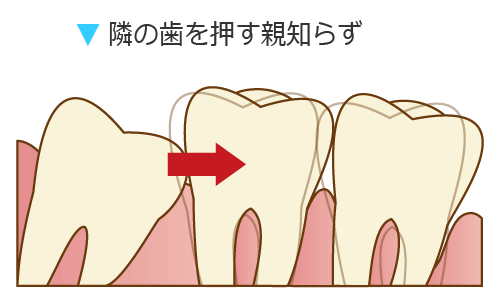

歯並びが乱れるリスク

埋まった親知らずが隣の歯を押すことで、前歯の歯並びが乱れやすくなることがあります。特に、矯正治療後に後戻りしやすい原因の一つとも言われています。

矯正装置を装着しづらい

埋まった親知らずがあると、矯正装置の装着が難しくなることがあります。場合によっては、矯正装置の効果が十分に発揮されないこともあります。

炎症や痛みの原因になる

親知らずが一部だけ生えていると、汚れがたまりやすくなり、歯茎が腫れる「智歯周囲炎」のリスクが高まります。矯正治療中は歯磨きがしにくくなるため、さらにトラブルが起こりやすくなります。

埋まっている親知らずは抜いたほうがいい?

すべての埋伏歯が抜歯の対象になるわけではありません。以下のようなケースでは抜歯が推奨されることが多いです。

歯並びを押してしまうリスクがある場合

親知らずが横向きに埋まっていると、前の歯を押してしまい、矯正治療の効果を妨げることがあります。

矯正装置をつけるのに邪魔になる場合

特にマウスピース型矯正(インビザラインなど)では、親知らずの影響で装置がフィットしにくいことがあります。

炎症や虫歯のリスクがある場合

埋まったままの親知らずの周りに汚れが溜まりやすく、虫歯や歯茎の腫れを引き起こす可能性があります。

ただし、完全に埋まっていて問題を起こさない親知らずは、そのまま残すこともあります。抜歯が必要かどうかは、矯正の専門医とよく相談することが大切です。

親知らずの抜歯のタイミングは?

矯正治療の計画によって、親知らずの抜歯のタイミングは異なります。

矯正治療前に抜歯するケース

矯正治療をスムーズに進めるために、治療開始前に抜歯を済ませることが多いです。特に、歯並びを押してしまうリスクが高い場合は早めの抜歯が推奨されます。

矯正治療中に抜歯するケース

矯正治療の途中で歯が動いてきたタイミングで抜歯を行うこともあります。歯の移動状況を見ながら、適切なタイミングで判断します。

矯正治療後に抜歯するケース

親知らずが矯正の結果に影響しない場合、治療が終わってから経過を見ながら抜歯することもあります。

親知らずを抜かずに矯正治療をする場合のリスク

「できれば親知らずを抜かずに矯正治療をしたい…」

「抜歯って痛そうだし、怖い…」

そう思われる患者さんも多いのではないでしょうか?親知らずの抜歯は、特に埋まっている場合、外科的な処置が必要になることもあるため、不安を感じるのは当然です。

しかし、埋まっている親知らずをそのままにして矯正治療を進める場合、いくつかのリスクがあることを理解しておくことが大切です。

1. 矯正治療後に歯並びが崩れるリスク

矯正治療を受けてきれいに整えた歯並びも、親知らずが後から押してくることで、歯列が乱れてしまう可能性があります。特に、親知らずが斜めに埋まっている場合、隣の歯を圧迫し、前歯の歯並びが崩れる原因になることがあります。

リスク回避のポイント

矯正治療後も定期的なチェックを受ける

保定装置(リテーナー)を適切に使用する

しかし、親知らずの生え方によっては、これだけでは歯並びの乱れを防げないケースもあります。

2. 矯正装置の影響を受ける可能性

親知らずが埋まっていると、矯正装置の装着や歯の移動に影響を与えることがあります。

特に、マウスピース矯正(インビザラインなど)の場合、親知らずの存在がマウスピースの適合に影響を与えることがあり、治療が計画通りに進まなくなる可能性があります。

また、ワイヤー矯正の場合も、親知らずがあることで奥歯の動きを制限し、理想的な歯列に調整するのが難しくなることがあります。

リスク回避のポイント

事前にレントゲンやCTで親知らずの位置を確認する

矯正医と相談し、矯正計画を慎重に立てる

3. 親知らずの周囲に炎症が起こりやすい

埋まっている親知らずは、完全に生えていないため歯磨きがしにくく、汚れがたまりやすいという特徴があります。これが原因で、**「智歯周囲炎(ちししゅういえん)」**と呼ばれる歯ぐきの炎症を引き起こすことがあります。

智歯周囲炎の症状

- 歯ぐきの腫れ

- 痛み(噛むとズキズキする)

- 口が開きにくくなる

矯正治療中は、装置がついていることでさらに歯磨きがしにくくなります。そのため、炎症が起こるリスクが高まるのです。

リスク回避のポイント

矯正治療前に、親知らずの周囲を徹底的にクリーニングする

歯磨き指導を受け、炎症を予防する

しかし、すでに親知らずの周りで炎症が繰り返し起こっている場合は、矯正治療の前に抜歯を検討することが推奨されます。

4. 治療期間が長くなる可能性

埋まったままの親知らずがあると、歯の移動がスムーズに進まないことがあります。その結果、予定よりも矯正治療の期間が長引く可能性があります。

特に、歯を後ろに移動させるスペースが必要な場合、親知らずが残っていると移動できる範囲が限られてしまい、治療計画の変更が必要になることもあります。

リスク回避のポイント

矯正医と事前にしっかり治療計画を立てる

必要に応じて、親知らずの抜歯を検討する

親知らずを抜かずに矯正治療をする場合、次のようなリスクがあります。

歯並びが崩れる可能性がある → 治療後の後戻りが心配

矯正装置の影響を受け、治療が計画通り進まないことがある

親知らず周囲の炎症(智歯周囲炎)を引き起こす可能性がある

歯の移動がスムーズにいかず、治療期間が長引く可能性がある

親知らずを抜歯するかどうかは、患者さんのお口の状態によって異なります。

「親知らずが埋まっているけれど、矯正治療をしたい」とお考えの方は、まずは矯正専門医に相談し、最適な治療計画を立ててもらいましょう。

まとめ

埋まっている親知らずがあると、矯正治療に影響を与えることがある

歯並びを乱したり、炎症の原因になったりすることがある

抜歯が必要かどうかは、歯の状態や矯正治療の計画によって異なる

抜歯のタイミングは、治療前・治療中・治療後などケースによって変わる

埋まっている親知らずが気になる方は、矯正の専門医に相談し、ご自身に合った治療方針を決めていきましょう。安心して矯正治療を受けるために、まずは一度、歯科医院での健診をおすすめします。

医療法人真摯会

医療法人真摯会